最近「生成AIがどんどん進化してる!」ってよく耳にしませんか?

ChatGPTとか、画像生成AIとか…試しにちょっと触ってみたら、「おお、こんなこともできるの!」ってびっくりした、なんて声もあちこちで聞きます。

実はぼくも、最初はAIに対して半信半疑だったんですよね。

ほんとにそんなに便利なの??って。

だけど、ある案件で試しに使ってみたら、思わぬ発見があって。それ以来、「AIはやっぱりすごい!」と素直に思うようになりました。

ただ、AIのことをちょっとかじっただけで「もう全部AIに任せちゃおう」っていうのは違うかな、とも感じてます。

ぶっちゃけ、全然使えない出力をしてくることも多々ありますからね(笑)

今回は、実際にAIを仕事や趣味に取り入れながら得た気づきをベースに、「AIとの上手な付き合い方」についてゆる〜くお話ししてみたいと思います。

AI初心者のころ、早いうちに知りたかった話です!

AIはすごい!でも過度な期待はダメよダメダメ

AIに興味を持ち始めた頃、

このままじゃAIに仕事を奪われるかも…

みたいな不安が頭をよぎりました。

ちょうどそのとき、AIに関するニュースやSNS投稿を目にすると、

「AIが急速に進化して、もうすぐ人間を超える」

なんて強い表現がちらほら。「●●終了のお知らせ」みたいなことを主張している人もたくさんいますよね。(とても嫌い)

結果、ぼくの不安はますます大きくなるばかりでした。

でも、実際に使ってみると、

「なるほど、ここはめちゃくちゃ優秀だな」

「あ、でもここは意外に苦手なんだな」

って、AIの得意・不得意が体感として分かるようになりました。

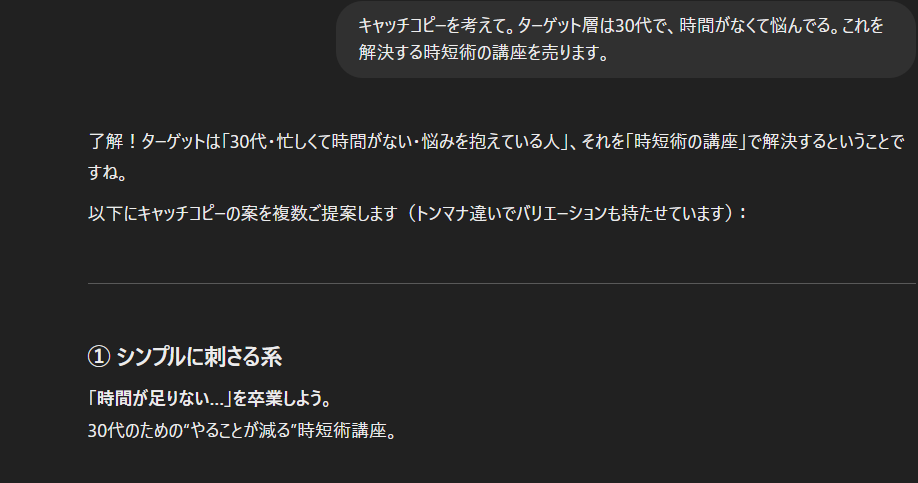

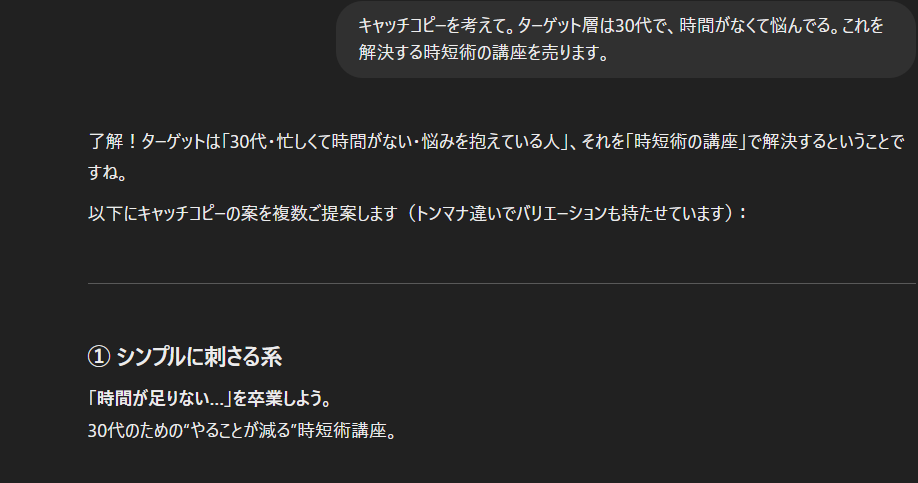

たとえば、チラシのキャッチコピーを考えるときはChatGPTに「ターゲット層は◯◯で、こういう悩みを持っているから、その人たちに刺さるメッセージが欲しい」とリクエスト。

すると、パッとそれなりに魅力的な文案が出てくるから、「おお、AIすごい!」って思わず興奮したんですよね。

一方で、

細かいニュアンスや専門領域に深く踏み込んだ内容を求めると、「ちょっと抽象的すぎる回答だなあ…」と物足りなさを感じることも。

結局、「AIには得意な場面と苦手な場面がある」という当たり前のことを、使いながら実感するようになりました。

ポイントは、短期的な変化を過大評価しすぎないこと。

「すぐに世の中が劇的に変わる!」と考えるのは早計だし、不安を煽られるのもしんどいですよね。

ぼく自身、AIの便利さを実感してはいるけれど、「だからもう人間はいらない」という極論は全然そうは思っていません。

まずは長い目で見て、AIとどう関わるかを考える。ここが正しいスタートです。

戦うのではなく、ともに生きる道を探す

「AIが仕事を奪う」みたいな言葉を聞くと、どうしても人間vs.AIの構図を連想しがちですよね。

実はぼくも、最初に使うまでは「いつかAIに全部持ってかれるんじゃ…」と心配してました。

ところが、ある日急ぎのプレゼン資料を作らないといけなくなったとき、AIがめちゃくちゃ頼りになったんです。

先方に提案するコンセプトを整理したいけれど、なんか頭が回らない…

試しに

というプロンプトを投げてみました。

すると、ぼくが一人で悶々と考えるよりもずっと早く、新鮮なアイデアがズラッと並んで、「あ、これ使えるじゃん」って大助かり。

そのとき、「ああ、AIと戦うんじゃなくて、上手く活かせば自分のアウトプットはもっと加速するんだな」って実感しました。

同じように、どんな仕事でも「AIが得意なところ」を見極めて任せれば、余った時間やエネルギーを、よりクリエイティブな作業や人間関係の構築に回せる。

やってみると、

になる可能性が高いのかもしれません。

もちろん、どんなテクノロジーも使い方次第なので、メリットだけじゃなくてデメリットもあるでしょう。

でも、せっかく登場した便利な道具に対して、「怖いから一切使わない」というのはもったいない。

戦うよりも“ともに生きる”道を探す方が、これからの時代はきっと賢い選択なんだと思います。

生成AIとうまく付き合っていくには

AIをただの作業代行ツールじゃなくて、「考える相棒」として使うと、視点が一気に広がります。

たとえば、ぼくが最初にやらかした失敗は、

「すごいアイデアを考えてください」ってザックリ頼んだら、当然ながら無難すぎる提案ばかりが返ってきて、「なんだ、やっぱAIってたいしたことないじゃん」って思ったことがありました。

でも後から気づいたのは、

AIにしっかり情報と意図を伝えてあげないとダメなんだよね

例)「実はこういう背景があって、こんなターゲットがいて、こういう課題を抱えてる。その上でこんなワクワクする未来を提案したいから、アプローチ方法を一緒に考えてほしい」

みたいに、背景や目的を具体的に話すと、AIから出てくるアイデアの質が格段に良くなるんですよね。

ちょうど友だちに相談するときと同じで、「あのさ、こういう状況でさ、どう思う?」って具体的に話すと、友だちもより的確なアドバイスをくれるじゃないですか。

AIにもそれと同じように接してみると、驚くくらい充実した“議論”ができる。

AIを「思考のパートナー」にするためには、こちらからある程度の情報と意図を伝えて対話を重ねることが大事なんです。

“相手は機械”ってイメージを捨てて、“相棒”だと思って言葉を交わしてみると、予想外に面白いアイデアが生まれることもありますよ。

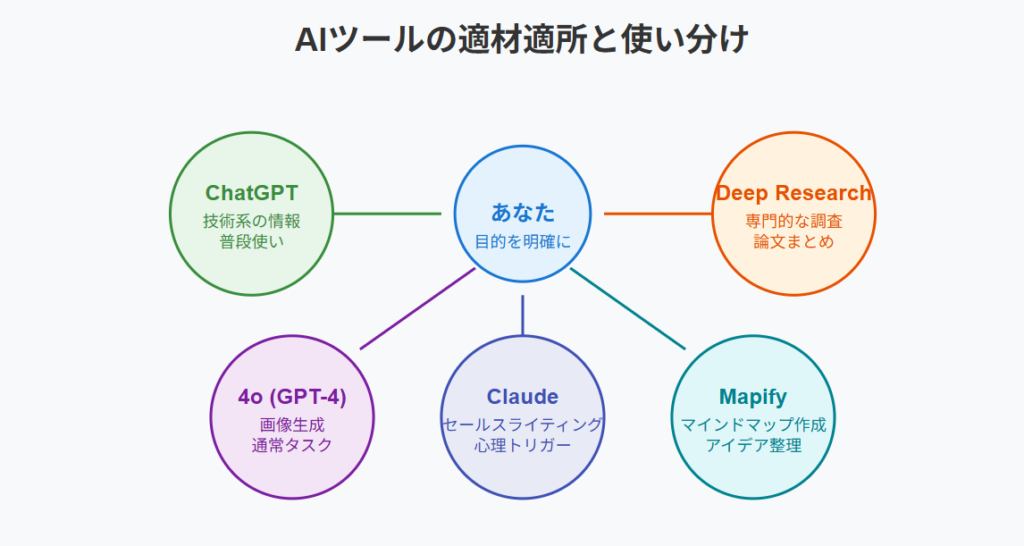

目的意識を持って、AIを使い分ける

よく聞かれるのが、

ChatGPTがあれば他はいらないんじゃないの?

という質問。

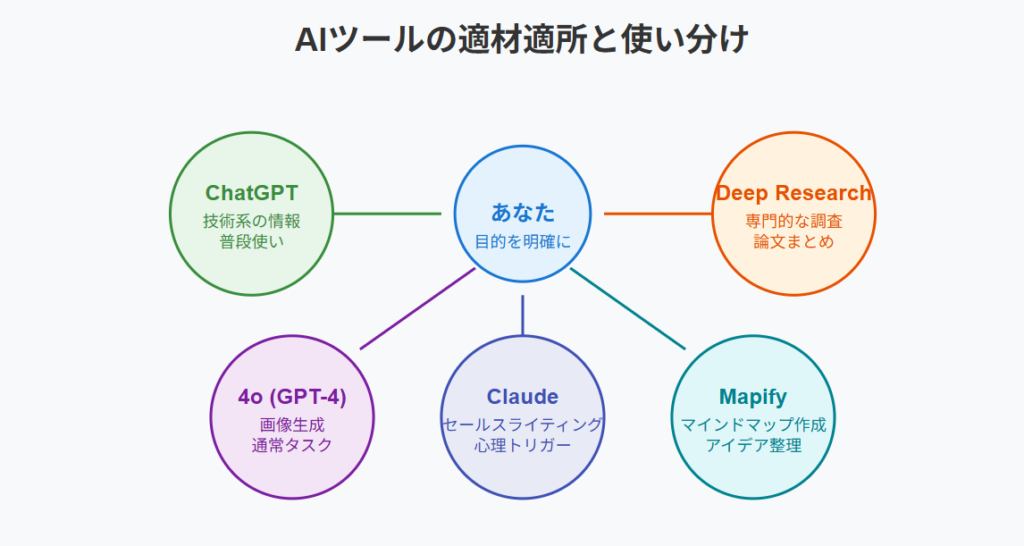

確かに汎用性が高くて便利ですが、じつはAIにもいろんな種類があって、それぞれ得意分野が違うんですよね。

たとえば、営業メールを作るときに向いているAI、専門的な論文をまとめるのが得意なAI、はたまたクリエイティブな文章に強いAIなど、どんどん細分化されています。

ぼくは副業でセールスライティングを任せてもらうこともあるんですが、その際には「Claude」をめっちゃ活用してます。

営業で使う文章って、心理トリガーやセールスライティングの要素が大事になるので、Claudeの方が最適な提案が得られる感じがするんですよね。

一方、普段使いしているのは、chatGPTが圧倒的に多いです。技術系の内容を深く調べたいときは、Deep Researchを使ったり、画像生成や通常タスクは4oというchatGPTの有料モデルを使ったりしてます。

結局、目的を明確にして、「何のためにどんなAIを使うか」を考えることが大事。

闇雲にAIを使っても、期待はずれの答えが出てくることは多いんですよね。

みたいに、道具を使い分ける感覚を身につけると、AIとの付き合いがますます楽しくなりますよ。

AIと付き合うには人間もやるべきことがある

AIを使っていると、「これAIに任せたら一瞬で片付くじゃん!」と楽になる場面、たくさん出てきます。

だけど、ぼく自身ちょっと危ないなと思ったのは、

AIに頼りすぎて、自分で考える力を失う恐れがあること。

一度、ブログ記事のネタ出しをAIにまるっと任せたんです。

確かにスピーディーにそれっぽい構成はできあがるんだけど、「なんか味気ないなあ…」と違和感がムンムン。

その違和感の正体は、

「自分が何を伝えたいか」が曖昧なまま、AIが自動生成したアイデアを並べているだけ

ということでした。

それで気づいたのは、「AIに指示を出すためには、自分が何をしたいのか、どんなゴールを目指しているのか」を明確に言語化する力が必要なんだなってこと。

つまり、AIを使いこなすには、自分自身の思考力や表現力を常にアップデートし続ける必要があるんですよね。

AIが万能になるほど、人間の「何をどう伝えるか」という本質的な部分が問われてくる、そんな気がしています。

結局、“人間らしさ”が価値になる

ぼくがAIとやり取りしていて面白いなと思うのは、AIがすごいスピードで情報を整理してくれること。

だけど、そこに“感情”や“共感”といった要素を求めると、やっぱりまだちょっと物足りない。

たとえば、クライアントとのミーティングで「実際はこういう背景があって、こういう複雑な感情を抱えていて…」みたいな話をするとき、文章だけでは伝わらない熱量や空気感がありますよね。

先日、あるプロジェクトで、AIが作った企画書は情報が整然としていて完璧に見えました。

でもクライアントに実際に会ってみると、

「情報量はすごいけど、なんだか冷たく感じてしまう。もっとこちらの悩みに寄り添ってくれる言葉が欲しい」

と言われたんです。

わかるなーと。

僕もAIを普段使いしているから、相手がAIで簡単に出したものは見抜けるようになってしまいました(笑)

そうすると、「ああ、この人と一緒に仕事したいな」とか「この人に任せたい」と思ってもらえるんじゃないかなって。

AIが進化すればするほど、逆に「人間らしさ」を磨くことが大事になる…

実体験としてそう感じています。

AI時代は仕事の二極化が起こる…?

さいごはこのテーマにも触れて締めますね。

AIに関する未来予測のなかで、よく耳にするのが「AIによって仕事が二極化する」という話です。

- AIに仕事を奪われてしまう側

- AIを駆使して新しい価値を生み出す側

正直、そういうシナリオはちょっと大げさかなと思う部分もあるんですけど、身近なところで予兆を感じることはあります。

たとえば、ぼくの知り合いのデザイナーは、AIが生成した画像をベースに自分のクリエイティビティをプラスして、新しいスタイルをどんどん提案しています。

それを見ると、「AIのおかげで作業スピードが倍以上になったから、いろんな仕事を同時並行で受けられるようになった」と言うんです。

まさにAIを味方につけて、ビジネスを加速させている例ですよね。

一方で、

AIはよく分からないし、勉強するの面倒だな

昔ながらのやり方でコツコツやるしかない

と使わずにいる人は、しんどそうに徹夜している…。こういうWebデザイナーさんも知ってます。

もちろん、すべてAIが解決してくれるわけじゃないけれど、少なくとも「AIを知っているかどうか」で仕事の効率に大きな差が生まれている。

例)

議事録作成=NOTTAやVrewのようなAI文字起こしツールを使えば数秒

プレゼン資料=claudeやgammaを使えばスライド作成はかなり省力化できる

ブレインストーミング=ChatGPTやFelo人間が考えるよりも早く、大量のアウトプットができる

すでに差ができているのを目の当たりにすると、「学ぶ人・使う人」と「学ばず・使わない人」で差が広がっていくのは無理もないかもなと思います。

学ぶといっても、専門書を漁る必要はなくて。

むしろ、実際に無料版のAIに触れてみて、「こんなことできるんだ!」とびっくりして、そこから興味を持ってチュートリアルを探す…というサイクルで十分スタートできるはず。

常に遊んでみる姿勢を持つだけで、AIに乗り遅れるリスクはかなり減らせると感じています。

ということで

ここまで読んできて、

結局AIってどう付き合うのがベストなの?

と思うかもしれません。

ぼく自身、まだまだ試行錯誤の連続ですが、実感として、AIを敬遠していた頃よりも格段に仕事がスピードアップしました。

あと、その余裕を使って人と話す時間を増やしたり、新しいスキルを勉強したりできるので、結果的に「人間らしさ」を磨くチャンスも増えた感じがするんですよね。

AIの進化はこれからも続いていくけど、その波に乗るか乗らないかは自分の姿勢次第。

みなさんも、まずはちょっとしたところからAIを試してみて、「こんな使い方もできるんだ!」とワクワクする感覚を味わってみてほしいです。

きっとそこで得られる気づきは大きいし、AIとの“共存”があなたの可能性をぐんと広げてくれるはずですよ。

少しでも参考になればうれしいです!

コメント