みなさん、こんな経験ありませんか?

かつてはエクセルができる人、そして今は

「AIが使える人」。

特に「生成AI」が企業に導入されてからというもの、面白いことが起こり始めています。

生成AIを使える人が突然「希少人材」になった

2年前まで誰も知らなかったChatGPTが、今や企業のあらゆる現場で活用され始めています。

でも実は、みんなが使いこなせているわけではないんです。

そこで何が起きるか?

「ほとんどの人が使えないツールを使える」というだけで、出世のチャンスが舞い込む時代になったんです。

なぜなら、会社の中でAIに関連する案件や相談事は、必然的にそのAIを使える人に集まってくるから。

↓ちなみに、うちの会社で起こったAI研修の残念なケーススタディも良かったらどうぞ↓

↓日本企業がAI導入に消極的な理由、これです↓

平社員が一気に部長に昇進した事例

つい2日前、ぼくはZOOMで会社員の方とお話ししました。大手施工管理会社で働く男性です。(以下Tさんとします)

聞いてビックリ。

50代の一般社員だったTさんが、いまはなんと部長クラスに昇進していたんです…!

なぜか?

それは単純に、社内で生成AIを使いこなせるのが彼だけだったから。

処世術っていろんなことが言われていますが、現代でいうならAIの使い方を知っていることこそが出世への近道かもしれません。

Tさんも初めは自分の業務効率化のために使っていただけだったそうです。

でも、彼の作る資料やプレゼンの質がみるみる上がっていき、周りから

「Tさんなんか最近スゴくない?」

と言われるように。

そして決定的だったのは、社長から直々に

「キミ、このAIってやつにめちゃくちゃ詳しいね」

と目をつけられたこと。

それから数週間もしないうちに、全社AI導入プロジェクトのリーダーに抜擢されてしまったのです…!

彼はこう言っていました。

まさか自分がAIでキャリアアップするなんて思ってもみなかった。でも今思えば、やっぱり新しいものに挑戦し続けるって大事ですね

生成AIを企業に導入するメリット

そもそも、なぜ企業はこぞって生成AIを導入しようとしているのか?

「時代遅れになりたくない」という本音もチラ見えしていますが、主なメリットを3つ紹介します。

1. 業務効率化による生産性向上

これが最もわかりやすい企業への導入メリットです。

例えば、

- 議事録作成が自動化され、会議の時間が30%短縮

- 社内マニュアルの作成時間が半分に

- カスタマーサポートの対応時間が40%削減

など、具体的な数字で効果が見えやすいんですね。

特に事務作業や定型業務が多い部署ほど効果は絶大です。

2. 人材の可能性を最大化できる

先ほどのTさんのように、AIを使うことで個人の能力がグッと引き上げられます。

そんな風に、これまでのスキルや経験の壁を越えた挑戦ができるようになるんです。

人材の可能性が広がるということは、会社全体の可能性も広がるということ。

3. 新規事業・イノベーションのスピードアップ

アイデアを形にするプロセスが格段に速くなります。

「こんな事業ができないかな?」という漠然としたアイデアから、

- 市場のリサーチ

- 事業計画の策定

- 顧客対応の円滑化

- プレゼン資料作成

まで、すべてのステップをAIがサポートしてくれるので、以前なら数ヶ月かかっていたことが数週間で形になります。

生成AIを導入すると社内人材はどう変化する?

メリットについて話してきましたが、実は、生成AI導入の最大の効果は「業務効率化」ではなく「人材の変化」かもしれません。

20年前は「PC扱える人」いま→「AI使える人」に変わっていくわけです

AIを使える人と使えない人の格差が生まれる

正直なところ、生成AIの導入で最初に起こるのは「格差」です。

その格差は主に3つ:

- スキル格差:AIプロンプト(指示)の書き方がうまい人とそうでない人

- マインド格差:新しいツールへの抵抗感がある人とない人

- 業績格差:AIを活用して成果を出せる人とそうでない人

特に注目すべきは「AIを使えるだけで評価が上がる時代」がしばらく続くということ。

今はまだ「ChatGPTを使っています」と言うだけで「おお!」と言われる時代です。(これが数年後には当たり前になりますが)

だって、簡単な文章とクリックで、とりあえずはこんなのができてしまうんですから。↓

社内での位置づけが変わる瞬間

面白いのは、Tさんのように、これまでの社内での立ち位置が一変するケースが続出していること。

社名は出せないのでアレですが、誰もが名前を知っているような会社です。「え、そんな大手で!?」と、僕もさすがに驚きを隠せませんでした。

でもそれが現実。

- 若手だけど、AIの知識で経営層と直接話すことに

- 営業職なのに、IT部門の相談役になる

- バックオフィスの人が、突然プロジェクトリーダーに

こういった「逆転現象」をたくさん耳にします。

最近でこのペースなら、2025年度はもっと増えるでしょうね…!

つまり、これからの時代、あなたのキャリアを大きく変えるチャンスがAIにはあるんです。

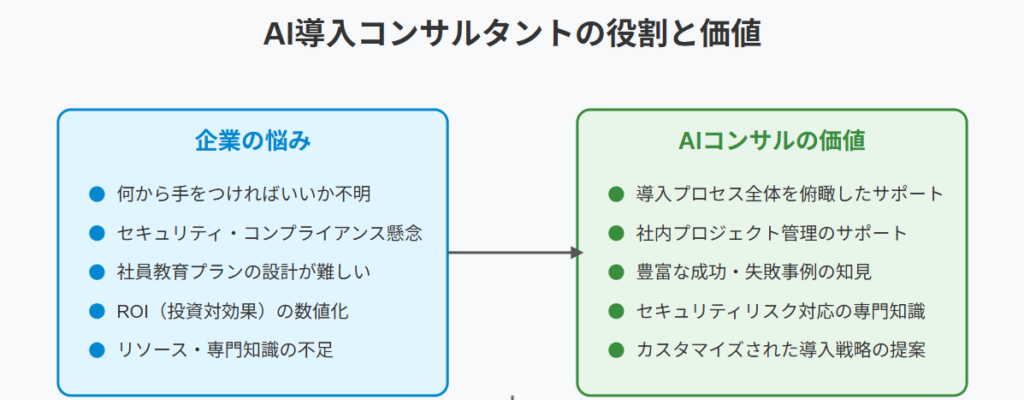

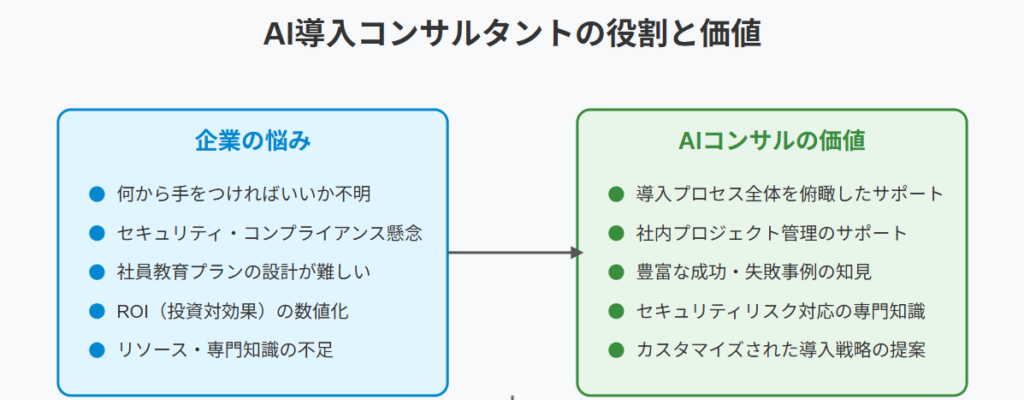

「AI導入コンサル」って必要なの?

ここでよく出る疑問が、「外部のコンサルに頼む必要があるの?」というもの。

もちろんすべて自前でやる企業も多いですが、以下のような悩みを抱える場合はコンサルを検討してみるといいかもしれません。

- 何から手をつければいいかわからない

- セキュリティやコンプライアンス面で不安がある

- 社員全員の教育プランをどう設計すればいいか見当がつかない

- ROI(投資対効果)を数値化したいが、計算方法がわからない

自社のリソースや知識が十分なら必要ないかもしれませんが、状況次第で頼ってみるとスムーズに進むことが多いですね。

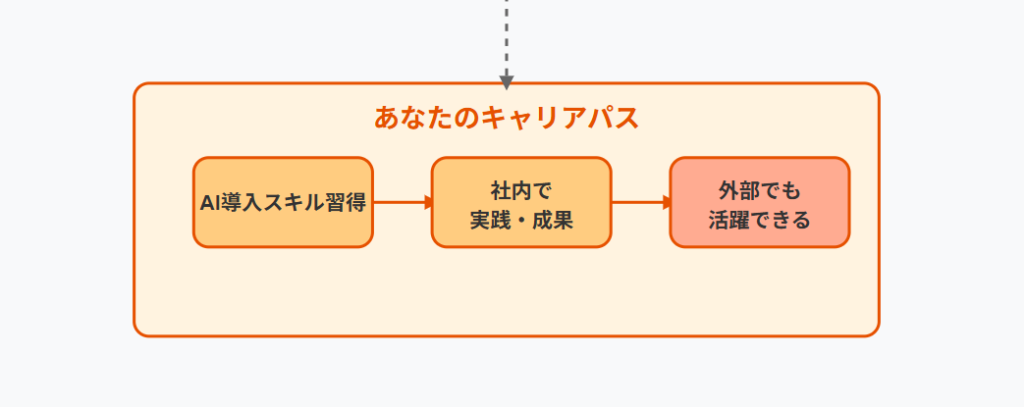

さて、勘の良い方はそろそろお気づきカモ

さらに、こうなる可能性だって見えてきます。

このAI導入コンサルを「あなたができるようになれば」自分の会社だけでなく、外部でも活躍できるようになっちゃうんですよね。

なぜって?扱える人がまだ少ないからです。

50代のTさん、一気に出世したにもかかわらず「もうこの会社じゃなくて良いかもしれません笑」なんて言ってました。

いや、本当ありえる。

AI導入を加速させるための社内教育

ちなみに、AIを社内に浸透させるには、社員一人ひとりが 「自分ごと」 として認識する必要があります。

そのために有効なのが、実際に触ってみて慣れる場 を作ること。

- 社内勉強会や研修

- ChatGPT や画像生成AIなど、簡単に触れるツールを実演しながら理解を深める。

- ChatGPT や画像生成AIなど、簡単に触れるツールを実演しながら理解を深める。

- 小さな案件での試用

- 例えば、企画書の叩き台をAIで作ってみる。

- 毎月の会議資料の一部をAIに作ってもらう。

- 例えば、企画書の叩き台をAIで作ってみる。

- 成功体験の共有

- 「これだけ時間が短縮できた」「社内の○○部門が導入して大成功」といった事例を共有し、モチベーションを高める。

- 「これだけ時間が短縮できた」「社内の○○部門が導入して大成功」といった事例を共有し、モチベーションを高める。

こうした取り組みを通じて、社内の意識が底上げされると、「うちはAIなんて難しそう」 という雰囲気が変わっていきます。

むしろ今やっておかないと、業務効率化を進めるほかの企業と差がついてしまう一方ですよね。

現に僕のもとにも、そういったAIの相談は多くなってて、

自分が使いたい!というのはもちろん、うちの会社でそういう話が全然出てないけど大丈夫…??という危機感をめちゃくちゃ感じますね。

「AIスキル=出世」の流れは本物?

今回の事例を見ても、「会社としてAIを取り入れたいから、担当者に権限を与える」というケースはたしかに増えています。

- AI担当者が新プロジェクトのリーダーになる

- 他部署や経営層と直接やりとりする機会が増える

- そのまま社内の重要ポジションに抜擢される

もちろん、AIだけが出世の要因になるわけではありません。

ただ、「時代の流れを先取りするスキル」 として、AIスキルが注目されているのは事実です。

人間みんな楽をしたい生き物ですから、効率化が進むなら絶対にそのほうがいいんですよね…!

とくに今後は、どんな業界でもAI活用が当たり前になる可能性が高い。

そこで早めにスキルを身につけた人は、確実に社内で必要とされる存在になっていくでしょう。

まだAIを導入していない企業へ:今すぐできること

もし、あなたの会社がまだAI導入に踏み切れていないとしても、個人でできることはたくさんあります。

1. まずは自分の業務に取り入れてみる

会社全体ではなく、まずは自分の業務の中で試してみましょう。

- 会議の議事録作成をAIに任せる

- 企画書の初稿をAIで作ってみる

- メールの返信文をAIに考えてもらう

こういった小さな一歩から始めることで、具体的な効果を実感できます。

2. 数字で効果を見える化する

など、具体的な数字で効果を見える化することで、上司や同僚を説得しやすくなります。

3. 同じ志を持つ仲間を見つける

一人では限界があります。社内で同じようにAIに興味を持つ仲間を見つけ、 小さなコミュニティを作ることで、

- 知識の共有が加速する

- モチベーションが維持できる

- 会社への提案も強化される

といった相乗効果が生まれます。

余談ですが、Tさんは元々ビジネススクールで知り合いました。

僕もAIについては企業顧問などコンサルをやらせていただくようになってきたので、そのうち自分でもなにかコミュニティを持てたらなと思ったりしてます!

生成AIは「キャリアの武器」になる

生成AIはただの業務効率化ツールではありません。あなたのキャリアを大きく飛躍させる「武器」になる可能性を秘めています。

この記事でお伝えした50代のTさんの事例のように、AIを使いこなすことで、

- 社内での評価が上がる

- 新しいプロジェクトリーダーに抜擢される

- 思いもよらぬ昇進のチャンスが訪れる

可能性が広がります。

重要なのは「待つ」ことではなく「自分から動く」こと。

会社が導入してくれるのを待っていては遅い。

自分から学び、試す。そこで得た知見を提案していく。

これが「社内AI化の旗振り役」になるためのチャンスだと思います。

AI時代の波に乗るのか、流されるのか。

その選択は、今このブログを読んでいるあなた次第です。

もしAIに少しでも興味があるなら、今日から勉強を始めてみませんか?

きっと数ヶ月後、「あのとき始めておいて良かった」と思えるはずです!

コメント