こんにちは!minatoです。

ここ最近、散々AIを使い倒しているのですが、推しのひとつがGenspark(ジェンスパーク)です。

最新機能の「AIデザイナー」というのが、これまた優秀すぎるんです。

結論、

ロゴやWebサイトのヘッダー、SNSバナーなどが一気に生成できちゃいます。

外注してみたけどチグハグで、結局自分でやる。

それっぽいのは出てくるけど、ブランドの“軸”が全然伝わってない…。

おしゃれではある。でも、これうちの会社の世界観じゃないんだよなぁ~

時間もお金もかかったのに何だったんだ…

という、フリーランスや中小企業の担当者なら、誰もが一度は経験する、あの絶望感。

あの悪夢とはもうサヨナラです。

これまでのAIツールは「単発ロゴ」止まりが多かったですが、

ジェンスパークに搭載された新機能「AIデザイナー」を使えば、

ブランドの世界観に一貫性をもたせて一気通貫で制作することが可能です。

またどうせデザインが破綻してるんでしょ?

なんて思って使ってみたら、度肝を抜かれますよ!

このGenspark「AIデザイナー」の完全ガイドとして、

そのすべてをお話しします。

ジェンスパークのAIデザイナーの何が凄いの?

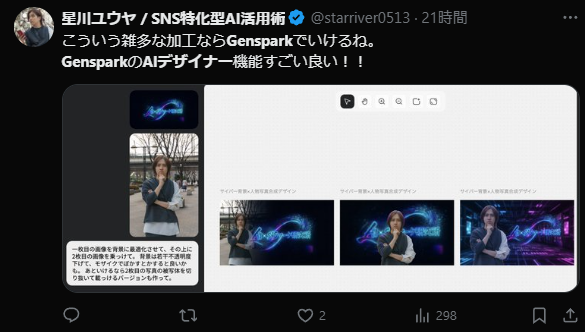

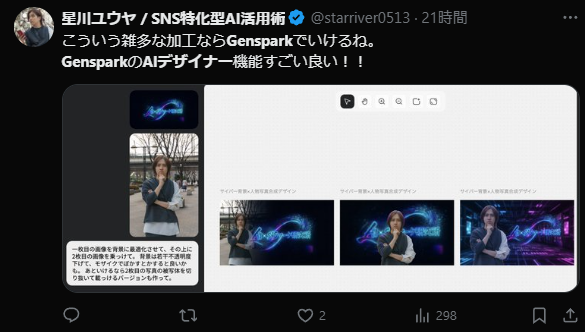

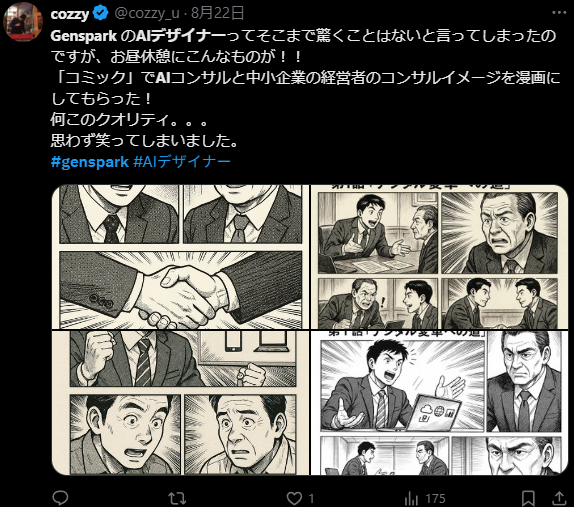

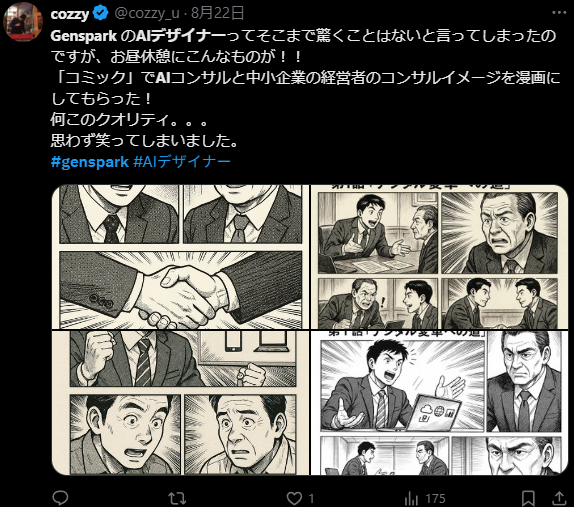

巷では、こんな声も上がっていました。

個人的に、漫画の精度がどんどん進化していて末恐ろしく感じます…!

細部を詰めない段階でのブレインストーミングなら、もうこれで良いんじゃないかって思います。

メリットは「点」で終わらないこと

ぶっちゃけ、AIでロゴを作るツールなんて昔からあったんですよね。

でもGensparkの「AIデザイナー」は、ちょっとレベチ。

何が凄いって、

ブランドにとって最も重要な「一貫性」を、圧倒的な「速度」で実現できる点

にあります。

ブランドの世界観を、あらゆる媒体に広げていく仕事なんです。

論より証拠!実例を公開

とりあえず、AIデザイナーのクオリティをまずご覧いただきましょう。

一発出しで、なんの修正もなく↓↓このロゴがつくれちゃいました。

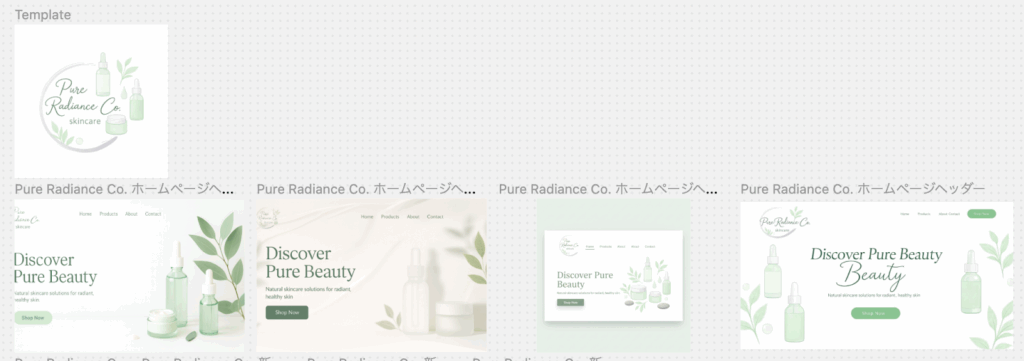

からの、Webサイトで使うヘッダー画像を生成してもらった結果がこちら↓

すごない…!?ちゃんとコーヒー豆とカップみたいな“関連性”を踏まえたデザインができるようになってるんです…!

実際にGensparkの公式SNSを見ると、「AIデザイナー」が生み出せるものとして、

ロゴだけでなく、ポスターやフライヤー(チラシ)、商品パッケージなど、あらゆる制作物が明記されています。↓↓

AIデザイナー + AIデベロッパー = 完全なオンラインストアの完成 ⚡

— Genspark (ジェンスパーク) : 日本公式 (@genspark_japan) August 21, 2025

これがデジタルビジネス構築の未来です 🚀 pic.twitter.com/aPTFwIY9P8

【3ステップ】AIデザイナーの賢い使い方

じゃあ具体的にどうやって、AIで世界観を作り上げるのか。

使い方についてですが、

実は、たった3つのシンプルなステップで制作できちゃいます。

Step1:ロゴでブランドの“核”を固める

まず、ブランドの“魂”となる、ロゴをAIに作らせます。

AIに伝えるべきは、難しいデザイン理論ではありません。

あなたのブランドが持つ「雰囲気」を、言葉にしてあげるだけです。

- 温かい手作り感

- 知的で信頼できる青色

- 遊び心のある、手描き風の線

ちなみに、先ほどのロゴはAIデザイナーにこんなプロンプトを投げてみました。

▶プロンプト例(ロゴ初回)

「手作りコーヒーのブランド “MEADOW”。明るいオレンジ、手描き風フォント、温かく親しみやすい雰囲気。ミニマルなロゴを提案して。」

こだわる方は、もっと指示を作り込んでみると良いですね!

Step2:ロゴを使って横展開する

次は、別の媒体のデザインも進めていきましょう。

- Webサイトのヘッダー画像

- SNSで使用する画像

- X(旧Twitter)のヘッダー

など、媒体ごとにバラバラだったデザインをすべて同じ世界観で統一することができます。

ここでのコツは、

サイズ別の指示をプロンプトにしっかり入れること。

次は、コスメブランドのHPのヘッダー画像。

こんなプロンプトで生成してみました。

▶プロンプト例

このロゴを使ってホームページのヘッダー画像をつくって。世界観を100%理解して、踏襲して、サイズは16:9で

それで完成したのが以下です。

昔はcanvaで探して、配置は自分でやって、ってので数十分はかかってました、この作業。

ブランディングに大きく関わるため、実際にはちゃんとこだわったほうが良いとは思います。

ただ、初めて商品をリリースする際など、まず形にして反応をみたいときってありますからね…!

そんなときには時間をかけすぎず、ちゃんとした画像が生成できるのも大きなメリットだと思います。

Step3:ポスターやチラシまで生成できちゃう

Web上で使う素材を制作をしたあとは、現実世界まで落とし込むことが可能です。

- イベントで配るチラシ

- 店頭に貼るポスター

- お客様に渡すサンクスカード

これらすべてが、あなたのWebサイトやSNSと、同じ空気に包まれていたら…?

顧客は、無意識のうちに、あなたのブランドに「安心感」と「信頼」を抱くようになります。

プロンプトなど、GensparkでAIデザイナーに指示した内容はこちらでチェックしてみてください。

全文公開しています!

実際にGensparkで作ったサムネイルの実力も気になる方は、こちらの検証記事もどうぞ。

ジェンスパークのAIデザイナーで外注費をどう下げる?

クレジット消費を抑えながら活用するコツは、こちらの記事も参考になります。

「じゃあ、もうデザイナーさんは、いらなくなるの?」

Webデザイナー終了のお知らせ…みたいなことがSNSではよく言われています。

むしろプロのデザイナーとの付き合い方がもっと賢くなると僕は思ってます。

デザインの外注費の内訳を、想像してみてください。

大きく2つに分かれるんですよね。

- 「ブランド戦略の立案」「コンセプト設計」など、高度な「思考の作業」

- 「バナーのサイズ展開を10パターン」「チラシへのデザイン流用」など「量産の作業」

だから外注のコストを抑えるためには、AIにはできない、ブランドの“芯”を考える戦略部分をプロのデザイナーにお願いするのが賢そうです。

“芯は人、量産はAI”

この役割分担こそが、クオリティを一切落とさずに、デザイン費用を抑えるための答えです。

AIデザイナーで最短ループへ

ブランド作りで一番やってはいけないこと。

それは、

です。

GensparkのAIデザイナーは単なる時短ツールではなく、

ブランドにとって最も重要な「一貫性」を、誰でも、速く、安く、手に入れられるAIツールなのです。

最短でつくれるものはサクッとつくらないと、時間をかけているうちにどんどんチャンスを伸ばすことになりますから。

- 1. AIで、ブランドの「一貫性」を担保する。

- 2. ロゴが決まったら、サイズと用途を指定して、一気に「横展開」する。

- 3. 外注費は、思考ではなく「量産工程」から、賢く削る。

この3つは、なかなか使えるワークフローだと思います。

こんなにできるんかい…!とビックリするはずなので、ぜひ使ってみてください!

Gensparkの可能性をさらに掘り下げたい方は、以下の記事もおすすめです。

コメント