あなたは普段、どんな生成AIを使っていますか?

ChatGPTやGeminiなんかが有名なんでしょうか。テキストを生成してくれるものから、イラストや動画をつくってくれるものまで、いろいろなサービスが続々登場していますよね。

しかも最近は、その多くが「有料プラン」を用意していて、無料版だと使える回数や機能が限られていることもしばしば。

「よし、課金しよう!」と思ったら、ぜひ気をつけてほしいことがあります。

それは「追い課金が当たり前」になってきているという現実。

ぼくはこの事実を知らずに、結構お金を溶かしてしまいました…苦笑

今回は、その実体験から学んだ

という話をしていきたいと思います。

✅結論:生成AIは「追い課金」に注意!失敗しないための3つのポイント

ChatGPTやMidjourneyなどの生成AIは便利すぎて、ついお金を払いすぎてしまいがち。

結論から言うと、以下のポイントを見落とすと追加費用で損します。

- 利用上限を超えると課金されるサービスが多い

- データ容量やポイントの期限を知らないと無駄になる

- 通知メール(特に英語)を無視すると、気づかず課金が膨れ上がる

詳しい実体験と具体的な対策を解説していきます。

生成AIの課金は簡単にスマホを超える

そもそも「追い課金」という言葉を聞いたこと、ありますか?

スマホゲームなんかで、ガチャを回すために追加でお金を払うのはイメージしやすいですが、AIサービスでも同じような仕組みが増えているんですよね。

たとえば最初に月額料金を払って使い放題…と思いきや、

- 一定の回数を超えたら追加費用

- データのアップロード容量に上限がある

- ポイントの有効期限が短い

などなど、「あれ、最初に払った分で全部使えると思ってたんだけど」と首をかしげるシーンが起こりがち。

もちろん課金するかしないかは自分で決められるのですが、簡単にスマホの月額を超えていきます。課金するなら確実に押さえておきたいポイントです。

僕がReplitに課金してやらかした話

ぼくが最初に「追い課金、マジできつい…」と痛感したのは、Replitというサービスを使ったときでした。

「Replit」は、プログラミングの開発環境をオンラインで提供してくれるツールで、コードの共同編集ができたり、アプリを手軽にデプロイできたりするのが魅力です。

ぼくはこれを使ってAI系のアプリを試作してみようと思ったんです。

一応、有料プランにも加入して(だいたい月25ドルくらいでした)、「これでなんでも自由にアップロードできるぞ!」と意気揚々だったんですよね。

しかし、実際に使い始めると、データのアップロードが想像以上に制限されていたんです。

「ん? 何か容量が足りない。もっとアップしたいのになぜ?」という感じで、何度も何度もアップロードのやり直しをしていました。

あんまりこういうメールってちゃんと見ませんが、ある日、何気なくチェックしたメールで衝撃の事実に気づきました。

「上限を超えたから追加費用が発生しています」

という、Replitからの英語の通知メールが届いていたんです。

最初は英語だし、なんか警告文ぽいな~くらいにしか思っていなかったのですが、

よく読むとガッツリ追加課金されている…!

結果的に月25ドルだけで済むはずが、アップロード代として5000円ほど余計に払ってしまいました。

いやいや、追加課金って、こういう使い方したら発生するって最初に言ってくれよ…。

もちろん利用規約やガイドラインには書いてあるんでしょうが、英語だし読み飛ばしちゃったんですよね。

今考えれば、完全に自分のミスですが、初心者のころで知識もなかったのでちょっと悔しかったです。

知らないとお金を溶かす“追い課金”文化

Replitのようなサービスだけじゃなく、動画生成や画像生成など、いろんな生成AIが増えてきています。

で、その多くがサブスク(定額)かと思いきや、実は追加でお金がかかるシステムを持っていることが多い。

大量にデータをやりとりする人には、それ相応の課金をしてもらわないとサービス側も採算が合わない。(大量のリクエストに対応するためのサーバー代と電気代がとんでもなくかかるらしいです)

そのため、

という仕組みは、どんどん普及しています。

知らずに思いっきり使い倒すと、請求金額がエライことになるわけです。

メールが来ても英語だから…とスルーしがち

さらに厄介なのは、

「メールで警告が来てもチェックしない」

「英語だから読まない」

みたいなことが起こると、気づかないままズルズルと課金してしまう点。

ぼくのように、あとで「ああ、今月めっちゃ払ってたんだ…」と知ることになります。

何でも翻訳できる便利な時代ですが、そもそも契約書みたいな文字がごっちゃり詰まったページはスルーしちゃうんですよね。。。

pixverseでもやらかし…ポイント失効の悲劇

失敗談はまだあります。

最近は動画生成AIも充実していて、たとえばpixverseなんかが有名ですよね。

画像を動画を化するうえでめちゃくちゃ高いクオリティを発揮してくれるツールです。音響効果やカメラワークの追加、エフェクト、切り抜き自動化など、スキルハブもかなり豊富。

で、ぼくは「さっそく使ってみよう」と思い、課金プランに移行。

だいたい5000円分くらいのクレジットを購入して、

これでガンガン動画を作れるぞ!

とウキウキしていたんです。

クレジットの翌月繰越できないってマジか…

ところが…

しばらく他の作業をしていたら、ある日「そういえば残りポイントどうなってる?」と気になり、ログインしてみたんですよ。

そしたら、なんと!

残クレジットが100になってました。3000ポイント以上はあったはずなのに…。

「え、どういうこと?」と思って調べたら、pixverseには「月ごとにポイントが失効する」ルールがあって、

まぁ、利用規約にちゃんと書いてあるんでしょうけど、そもそも目を通していなかった自分にも責任があります。(2回目)

それでも、ぼくとしては「なんだよ、そのルール…」と地味にショックでした。

結局、5000円分のうち2000円分くらいしか実際に使えず、3000円分は無駄にしてしまったというわけです。

途中でサービスが停止したツールも…

まだあるの?と思うでしょ?

まだまだありますよ。これで最後にしときますけど。。。

これは追い課金の話じゃありませんが、実際に「Haiper」という動画生成AIツールのサービスで起こりました。

初期の頃はかなり使えたツールだと思ったんですが、

してたんですよ。(やらかしすぎている)

AIツールにもサ終ってあるんだ…

そしてある日ふと、「そういえば最近Haiparは進化したのだろうか?」と覗いてみたら、

との容赦ない通知。そんなのアリかよ…

嘘だろ…4万円…

こちとら年契約ですよ。

クレジットが48000くらい残ってたのに、サービス終了。どうなるのこれ?

と泣きそうになりましたが、その後「返金します」というニュアンスのメールが来てました。(その後しっかり着金を確認しました。)

不幸中の幸いですが、「AIバブル」の昨今、ウンカのごとく新しいサービスが登場しては消えていきます。

ここで言いたいのは、

ということです。

特に最近は月ごとかと思ったらしれっと年契約させてくるサービスも多いので、気をつけてください。

やばい固定費が増える? 生成AIの使い方を再チェック

このように、生成AIの“追い課金”は本当にあなどれません。

どれだけ優秀なAIサービスでも、費用がかさみすぎると継続して使うのは難しくなります。

特に個人のフリーランスや副業で使う方ならまだしも、

普通に趣味で使おうかな…

というレベルの人にとって、

月額+追加課金はなかなかの負担ですよね。

スマホ代より高くつく、なんてこともザラ。

いろんなAIサービスが「無料トライアル」のあとに「定額プラン」を提示して、そのあとに「超過分は追加請求」という感じ。

「気づけば今月はあのAIも、このAIも課金していて、最終的に5万円になっちゃった」みたいな話を、ぼくはわりとよく聞くようになりました。

生成AIに課金するなら対処法を持っておこう

じゃあ、どうやってこの“追い課金”の罠を回避すればいいのでしょうか?

ぼくが実践している、いくつかのポイントを共有します。

(1)料金プランをしっかり読む

まずは、当たり前ですが料金プランをしっかり把握すること。

利用規約・ガイドラインをしっかり読むのが理想なんでしょうが、正直なかなか手間だったりしますよね…?

それこそAIにコピペして要約してもらう、というのでも良いので、とにかく料金プランだけは把握しておきましょう。

自分が支払うお金のことなので、めんどくさくてもここはちゃんとするのが吉です!

- 「上限は何GBか」

- 「何回までが月額内か」

- 「超過分はいくらになるのか」

といった具体的な数字は絶対にチェック。

(2)利用状況のレポート・通知を見逃さない

多くのサービスは、利用状況や請求額をメールなどで通知してくれます。

ぼくみたいに「なんか英語だし…」と放置すると、知らないうちに使いすぎている可能性大。

もし英語が苦手なら、「AIで翻訳してもらう」という簡単な手順で大丈夫です。

(3)ポイント購入型の場合は早めに使い切る

pixverseの例みたいに、ポイントに有効期限があるサービスは少なくありません。

「せっかく買ったのに使わないまま失効しちゃった…」というのは、本当にもったいないですよね。

なので、

「月初にポイントを買ったら、月末までにこれくらいの動画を作るぞ!」みたいに目標を決めておくと、失効を防げます。

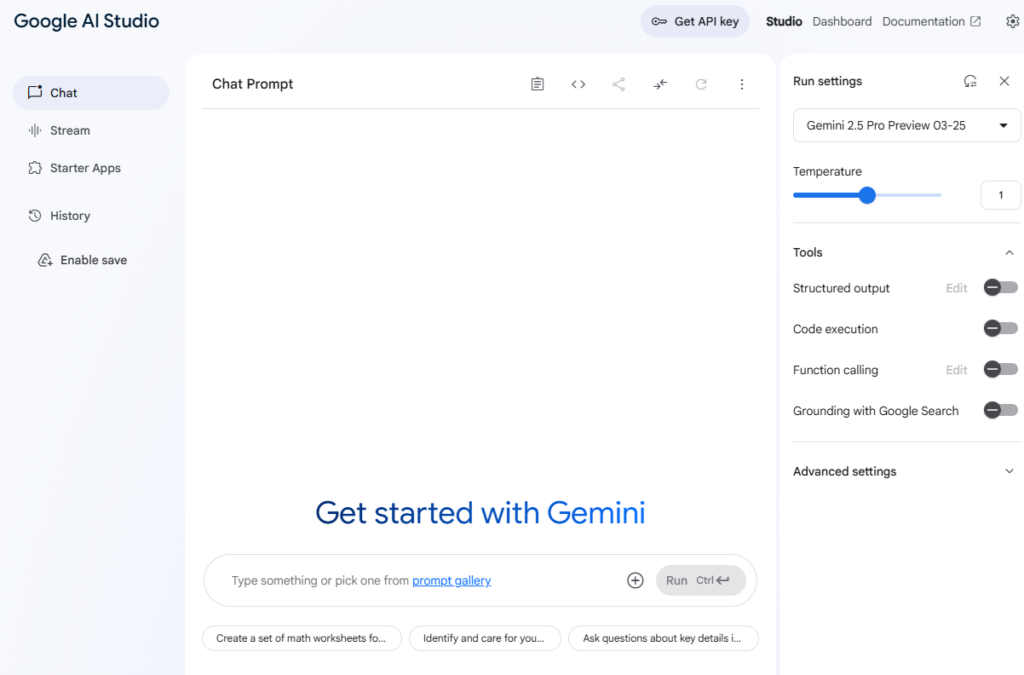

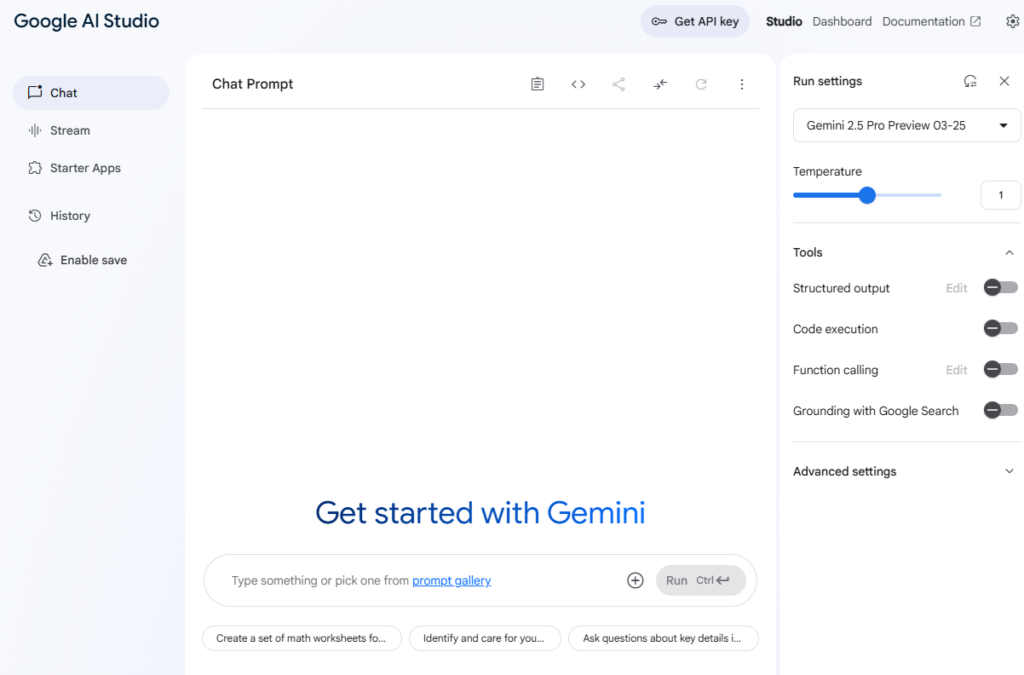

(4)無料プランや別サービスも検討する

とはいえ、「あまりガチで使わないのに、有料プランはもったいない」って場合もあるでしょう。

そういうときは、もう少し無料枠の多いサービスを探してみるのも手。

たとえばGoogle AI Studioなんかは無料なのに多機能をガンガン使えます。

https://aistudio.google.comhttps://aistudio.google.com

生成AIの世界は新しいプレイヤーが続々参入しているので、無料でも結構なクオリティを試せるサービスが存在しますよ!

用途に合わせて賢くサービスを選ぶのも、大事なスキルだと思います。

「いくらまでならアリか」課金のライン

最終的には、「この生成AIに対して、いくらまで払えるか?」を自分で決めておくことが一番大切だと思っています。

あと、実際にAIを使えるようになってきて思うのは、収益化のハードルが下がるんですよね。

たとえば画像生成の仕事で今月3万円の報酬がある。そんな月も出てくるので、ちょっと課金してAIツールを試してみるような動きも可能になってきます。

ただ節約する考え方だと疲れてきちゃいますが…!

実際にAIを使えるようになると、こういった課金の楽しみも増えるので個人的には働き方としてすごく気に入ってます。

生成AIを楽しむために、課金ルールはしっかり理解を

いまや、「追い課金」はスマホゲームだけの話ではなく、生成AIの世界でも当たり前になってきています。

そうすれば、きっと「気づいたら勝手に課金額が跳ね上がってた…!」なんて悲劇は避けられるはずです。

生成AIは本当に夢のある技術なので、ルールを守って気持ちよく使いこなしていきましょう!

もしみなさんが他にも「こんな追い課金があった!」とか「こうやって予防しているよ」なんてエピソードをお持ちなら、ぜひ教えてください。

お互いに情報をシェアし合って、上手にAI生活を楽しみたいものですね。

今日は「生成AIに課金するなら絶対に知っておきたい、追い課金の話」を共有しました。

少しでも参考になれば幸いです。

それでは、また!

コメント