最近、SNSやWebマーケ界隈で一気に話題になっているAI画像生成ツール「Midjourney(ミッドジャーニー)」。

「テキスト入力するだけで超絶ハイクオリティなイラストができる」とか、「絵心ゼロでもプロっぽい画像が量産できる」なんて噂を耳にして、ワクワクしませんか?

僕もつい先日、その噂に乗せられて「よーし、SNSアイコンをサクッと作ってやるぞ」とMidjourneyを使ってみたんです。

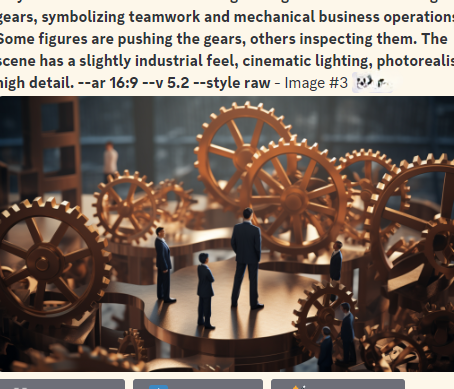

結論、クオリティの高い画像は出せます!こんな感じ。

でも、そこからが難しい!

「お客さんのアイコン依頼もこれで受けられるかも!」なんて調子に乗ったものの、いざ実際に使ってみると、予想以上にハードルが高くてめちゃくちゃ難しいです。

今回はそのあたり、Midjourneyを使ってみた体験談を率直に共有したいと思います。

AI画像生成に興味がある方、副業で何か新しいことを始めようとしている方に、少しでも参考になればうれしいです。

なぜMidjourneyを使ってみたの?

実は僕、普段は会社勤めをしつつ、友人の会社をお手伝いする副業スタイルを送っています。

その会社ではInstagramやWebサイトのデザイン要素を強化したくて、バナー画像やアイコンをしょっちゅう作る必要がある。

だけど、僕はデザインの専門家ではないんですよね。フォトショップやイラストレーターを使いこなせるわけでもない。

それで「AIが勝手にサクサク絵を描いてくれるなら、めちゃめちゃ助かる!」と期待していたんです。

さらに最近はWebマーケティングの勉強もしているので、「AI×マーケ」って相性いいんじゃないか?という思惑もありました。

たとえば広告バナーやSNSアイコンを、短いスパンで量産しながらいろんなパターンをテストする。その結果、どんなビジュアルがユーザーにウケるのかを検証すれば面白そうだな、と。

そんなわけでMidjourneyの存在を知ったときは

「ついに救世主が来た!」

って感じでした。

「プロンプトを打つだけでいいなら、センスなんていらないし、テキストだけですぐ理想のアイコンが完成するはず!」なんて思ってしまったんです。

簡単なプロンプトでおしゃれな画像が作れるMidjourney

実際にMidjourneyを使うには、Discordサーバーに参加して、そこにプロンプトを打つ(「/imagine prompt: ~」という指示を入れる)形で動かします。

最初は無料情報をネットで探しながら手探り状態でしたが、今の時代、YouTubeやブログに丁寧な解説がゴロゴロ転がっている。

ありがたいことに「初心者がやりがちな失敗例」なんかもまとめられていて、それを参考にしながら一歩一歩前進しました。

具体的な流れはざっとこんな感じ。

- DiscordでMidjourneyの公式サーバーに参加

- 英語のコマンドが多いけど、慣れてしまえば大したことはない。

- まずは「/imagine prompt: cute cat wearing a hat」みたいな単純な指示でテスト。

- 好きなワードを適当に入力して遊ぶ

- 「日本の古い街並みを背景にサイボーグが立っている」

- 「浮世絵テイストのドラゴン」

- イメージがぼんやりしていても、それなりの作品が出てくるから最初はめちゃくちゃ感動。

- 調子に乗る

- 「なにこれ!すごい!」「プロのイラストレーターになったみたい!」

- 気がつけば生成した画像を友人たちに送りつけて、プチ自慢。

この“調子に乗る”工程が後々の落とし穴になるんですけど、そのときの僕は完全に舞い上がっていました。

インスタ用アイコンなんてちょちょいのちょいだろ、と思い込んでしまったんですね。

結果、ちゃんと難しいじゃん…

■ 要望どおりのアイコンが作れない

友人や知り合いから、「じゃあインスタのアイコン作ってみてよ」と言われ、試しにチャレンジ。

最初は「おまかせでいいですよー」なんて言われていたので、気軽にスタートしました。

ところが、いざ

「こんな雰囲気がいい」

「色合いはもっと淡い感じで」

「ファッション系だからちょっとポップな雰囲気にして」

と具体的な要望が出てくると、途端に詰まってしまいました。

だってMidjourneyって、“こちらが投げる言葉”をうまくコントロールしないと、まったく見当違いの画像が出てくるんです。

「ポップ」「スタイリッシュ」「ナチュラル」みたいな曖昧な単語だと、AIの解釈もさまざま。

一回生成してみて、全然違うから修正…さらに違うからもう一回…という泥沼にはまりました。

■ 何十回も出力しても“ビミョー”の連発

たとえばアイコンに映えるような構図で人物を中央に寄せたいのに、背景のほうが強烈に主張していたり、人物の顔が歪んでいたり。

「もうちょっと手や体のラインが自然に見えないかな?」とオーダーしても、なんかゴツゴツした異形の手が出現したりするわけです。

修正コマンドやプロンプトを学べばもう少しマシになるのかもしれないけれど、これがなかなか奥が深い。

結局、僕の技量ではクライアントの要望を完璧に再現できず、素直に「ごめんなさい、イメージに合いませんでした」と謝る展開に。

その瞬間、「AIに投げればなんでも一発OK」なんて思っていた自分が恥ずかしくなりました。

今回の失敗から得た学びと今後の活かし方

失敗して「もう二度とやらない!」と落ち込むのは簡単ですが、ここで学んだことを整理すると意外と収穫が大きかった。

僕なりに重要だと思ったポイントを4つにまとめます。(ポジティブ!)

1. “プロンプト”がすべてを左右する

Midjourneyは、プロンプト(指示文)の内容で結果がガラリと変わります。

たとえ一言違うだけで、背景や色合いが激変する。これって、ちょっとした英語力やデザイン用語の選び方が重要になる、ということです。

抽象表現だけで「オシャレな感じ」と言っても伝わらない。

たとえば「pastel color」「minimal design」「vector-style」など、ある程度“表現の定義”を細かく指定しないといけないわけです。

2. 要望を具体化しないとカオスになる

相手が「オシャレな雰囲気がいい」と言ったとき、その人のイメージする“オシャレ”と僕がイメージする“オシャレ”は違うかもしれない。

それをすり合わせずにAIに丸投げすると、出てきた画像がどんなに素敵でも「ちょっと違う」という結果を招きがち。

人間同士のデザイン相談でもそうですが、AIを介するとさらに誤差が大きくなるんですよね…

だからこそ、

用途やイメージ、ターゲット、配色や構図のイメージサンプルなど、事前の言語化がめちゃくちゃ大事

だと痛感しました。

3. AIの強みは“試作品を量産できる”こと

今回、一度は失敗したけれど、Midjourney自体は確かに強力です。

手書きやPhotoshopでは何時間もかかる作業を、わずか数十秒で一連のバリエーションを出力してくれる。

クライアントとのイメージ共有を早めるという点では、これほど便利なツールはないかもしれません。

ただ、要望に沿わないものが山ほどできるので、「最終仕上げは人力で調整する」と割り切って使うのが正解かなと思います。

4. AIを使いこなすには“実験と検証”が必要

「AIを使えば一瞬で解決」という夢を抱いていた自分に言ってやりたいのは、「そんなに甘くないぞ」という一言。

Midjourneyにかぎらず、新しいAIツールを使いこなすためには、本来は地道なプロンプト調整や設定の検証が欠かせません。

僕の場合は、少し触って「すごい!」と感動した時点で舞い上がってしまい、「ちゃんと使いこなせるか」の検証を怠っていた。

これからはもっと腰を据えて、英語のプロンプト一覧やパラメータ、他のユーザーの成功例を研究してみようと思います。

Midjourneyをピンポイントで役立てるアイデア

失敗した中でも、これは使えそう!というのもあったので共有です。

- スライドや広告バナーの“草案づくり”に使う

- たとえばセミナー資料の表紙画像を作るとき、イメージをいくつかAIで量産して、その中から方向性を決める。

- 完成形はデザイナーさんにリファインしてもらうか、自分でCanvaやPhotoshopで微調整すればOK。

- インスタ投稿の“背景画像”を大量生成

- テキストをメインに配置したいとき、AIで抽象的な背景パターンをたくさん作っておいて、投稿ごとに変えてみる。

- どの背景がエンゲージメント高いか、A/Bテストするのも面白そう。

- “あえて個性的なブレ”を楽しむプロモーション

- AIはときどきトンチンカンな出力をするけど、そういう“ブレた”作品がむしろバズる可能性もある。

- 意図的に奇抜なプロンプトを入れて「えっ、何これ?」というビジュアルを狙う企画をやってみる。

- プロンプトノウハウを社内外で共有

- 同じツールを使っていても、プロンプトの書き方で結果がぜんぜん違う。

- 「こう書いたら一発でこのテイストになった!」という成功パターンをテンプレ化すれば、同僚やクライアントとのやりとりがスムーズになる。

Midjourneyは凄くて難しい

Midjourneyは確かにスゴイです。クオリティが高い画像をバンバン生成できる優れものなのは間違いありません。

でも“スゴさ”をフル活用するには、“自分の頭の中をちゃんと整理する”作業が必要不可欠。ただのお試しなら自由に遊んでもOKだけど、

「クライアントの要望を形にする」となると一気に難易度が上がるのです。

正直なところ、僕は「AIツールさえあれば誰でも最強になれるんじゃない?」くらいに思っていました。いや、今でも思ってます!まだまだ心は折れてないので研究中。

ただ、実際にやってみると“言葉の壁”や“要望のすり合わせ”というところで、普通に人力作業以上に苦労する部分もあるんだなと痛感しています。

同時に、「それなら僕でもAIを使うプロセスを確立すれば、立派なサービスにできるかもしれない」とも感じているのですが!

いずれにせよ、最初からスイスイできるほど甘くはない。難しいからこそ面白いんだよね〜なんて言えるのは、いつになるのでしょうか(笑)

ということで、もし「Midjourney使ってみたい」と思っていたら、ぜひ実際に触ってみてください。

難しいのはあるけど、いくつも“予想外”の画像が出てくるたびに、たぶん面白くてハマります。

そして、そこで味わううまくいかないモヤモヤからこそ、次の一手が見えてくるものですよ!

というわけで、今回は「AI画像生成にチャレンジしてわかったこと」をザッとまとめてみました。

まだまだ奥は深いですが、これからさらに使いこなせるようになったら、ちょっとした依頼くらいはバシッと応えられるようになりたい。

そのときはきっと、もう一度「僕にもやればできるじゃん!」ってテンション上がると思います。

それでは、また!

コメント